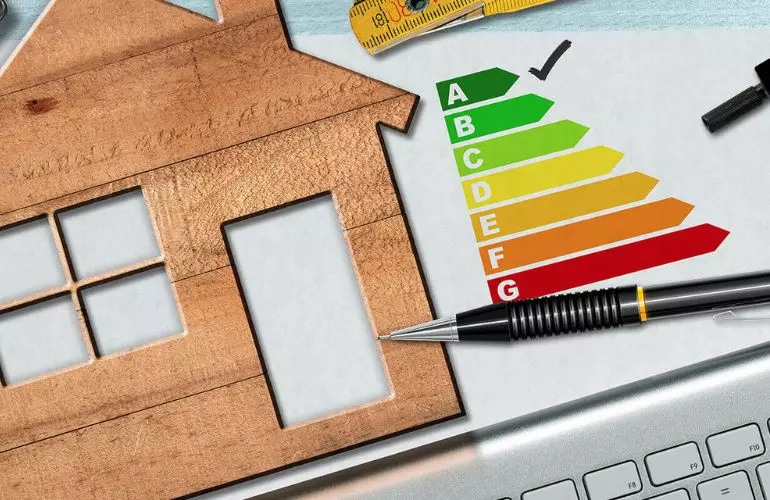

Ausbildung Energieberater*in

Qualifikation zur dena-Listung

Mit der zertifizierten Ausbildung zur Energieberater*in erfüllen Sie eine notwendige Voraussetzung für Ihren Eintrag in die Energieeffizienz-Expertenliste der dena. Dafür kombinieren Sie die Basisausbildung Energieberater*in mit mindestens einer Vertiefung Wohngebäude oder Nichtwohngebäude. Fortbildungen erweitern Ihr Energieberaterprofil. Nutzen Sie unsere kostenfreie Beratung.

Kursstarts Ausbildung Energieberatung

80 UE Basismodul Grundbedingung zur Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme von KfW / BAFA

Kurstage: 07.01., 08.01., 14.01., 15.01., 21.01., 22.01., 28.01., 29.01., 04.02., 05.02.2026

Mittwoch, 07. Januar 2026 – Donnerstag, 05. Februar 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 07.01., 08.01., 14.01., 15.01., 21.01., 22.01., 28.01., 29.01., 04.02., 05.02.2026

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie

80 UE Vertiefungsmodul Nichtwohngebäude (KfW / BAFA)

Kurstage: 09.02. | 10.02. | 16.02. | 17.02. | 23.02. | 24.02. | 02.03. | 03.03. | 09.03. | 10.03. | 16.03.2026 [PT]

Montag, 09. Februar 2026 – Montag, 16. März 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 09.02. | 10.02. | 16.02. | 17.02. | 23.02. | 24.02. | 02.03. | 03.03. | 09.03. | 10.03. | 16.03.2026 [PT]

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie, mit Prüfung

Dozent*in: Dozent*in: Djamel Hadj Zobir und Arno Pollmanns (3 – 4 Tag, Heizung)

40 UE Vertiefungsmodul Wohngebäude (KfW / BAFA) zu Basismodul 80 UE 07.01.2026 - 05.02.2026

Kurstage: 11.02., 12.02., 18.02., 19.02., 25.02., 04.03.2026 [PT]

Mittwoch, 11. Februar 2026 – Mittwoch, 04. März 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 11.02., 12.02., 18.02., 19.02., 25.02., 04.03.2026 [PT]

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie, mit Prüfung

160 UE Basismodul Grundbedingung zur Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme von KfW / BAFA

Kurstage: 16.02., 17.02., 23.02., 24.02., 02.03., 03.03., 09.03., 10.03., 16.03., 17.03., 23.03., 24.03., 13.04., 14.04., 20.04., 21.04., 27.04., 28.04., 04.05.,05.05.2026

Montag, 16. Februar 2026 – Dienstag, 05. Mai 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 16.02., 17.02., 23.02., 24.02., 02.03., 03.03., 09.03., 10.03., 16.03., 17.03., 23.03., 24.03., 13.04., 14.04., 20.04., 21.04., 27.04., 28.04., 04.05.,05.05.2026

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie

12 UE LCA zu Vertiefungsmodul Nichtwohngebäude

Kurstage: 17.03.2026, 18.03.2026: 09:00 - 15:15 Uhr zzgl. 2 UE Übung, Prüfung 25.03.2026: 09:00 - 09:30

Dienstag, 17. März 2026 – Mittwoch, 25. März 2026 | Kurs

à 45 min Live-Online

12 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 min (an 2 Tagen) zzgl. 2 UE Übung und 30 min. Prüfung

Dozent*in: Djamel Hadj-Zobir

16 UE Energieaudit DIN16247 zu 80 UE Vertiefungsmodul Nichtwohngebäude (KfW / BAFA) 09.02.2026 - 16.03.2026

Montag, 23. März 2026 – Dienstag, 24. März 2026 | Kurs

à 45 min Live-Online

Dozent*in: Arno Pollmanns

80 UE Basismodul Grundbedingung zur Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme von KfW / BAFA

Kurstage: 15.04., 16.04., 22.04., 23.04., 29.04., 30.04., 06.05., 07.05., 13.05., 20.05.2026

Mittwoch, 15. April 2026 – Mittwoch, 20. Mai 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 15.04., 16.04., 22.04., 23.04., 29.04., 30.04., 06.05., 07.05., 13.05., 20.05.2026

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie

40 UE Vertiefungsmodul Wohngebäude (KfW / BAFA) zu Basismodul 160 UE 16.02.2026 - 05.05.2026

Kurstage: 21.05., 27.05., 28.05., 03.06., 10.06., 11.06.2026 [PT]

Donnerstag, 21. Mai 2026 – Donnerstag, 11. Juni 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 21.05., 27.05., 28.05., 03.06., 10.06., 11.06.2026 [PT]

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie, mit Prüfung

40 UE Vertiefungsmodul Wohngebäude (KfW / BAFA) zu Basismodul 80 UE 15.04.2026 - 20.05.2026

Kurstage: 21.05., 27.05., 28.05., 03.06., 10.06., 11.06.2026 [PT]

Donnerstag, 21. Mai 2026 – Donnerstag, 11. Juni 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 21.05., 27.05., 28.05., 03.06., 10.06., 11.06.2026 [PT]

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie, mit Prüfung

10 UE LCA zu Vertiefungsmodul Wohngebäude

Kurstage: 15.06.2026, 16.06.2026: 09:00 - 14:15 Uhr, Prüfung 24.06.2026: 09:00 - 09:30

Montag, 15. Juni 2026 – Mittwoch, 24. Juni 2026 | Kurs

à 45 min Live-Online

10 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 min (an 2 Tagen) zzgl. 2 UE Übung und 30 min. Prüfung

Dozent*in: Djamel Hadj-Zobir

80 UE Basismodul Grundbedingung zur Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme von KfW / BAFA

Kurstage: 17.06., 18.06., 24.06., 25.06., 01.07., 02.07., 08.07., 09.07., 15.07., 16.07.2026

Mittwoch, 17. Juni 2026 – Donnerstag, 16. Juli 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 17.06., 18.06., 24.06., 25.06., 01.07., 02.07., 08.07., 09.07., 15.07., 16.07.2026

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie

40 UE Vertiefungsmodul Wohngebäude (KfW / BAFA) zu Basismodul 80 UE 17.06.2026 - 16.07.2026

Kurstage: 22.07., 23.07., 29.07., 30.07., 05.08., 12.08.2026 [PT]

Mittwoch, 22. Juli 2026 – Mittwoch, 12. August 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 22.07., 23.07., 29.07., 30.07., 05.08., 12.08.2026 [PT]

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie, mit Prüfung

10 UE LCA zu Vertiefungsmodul Wohngebäude

Kurstage: 24.08.2026, 25.08.2026: 09:00 - 14:15 Uhr, Prüfung 31.08.2026: 09:00 - 09:30

Montag, 24. August 2026 – Montag, 31. August 2026 | Kurs

à 45 min Live-Online

10 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 min (an 2 Tagen) zzgl. 2 UE Übung und 30 min. Prüfung

Dozent*in: Djamel Hadj-Zobir

160 UE Basismodul Grundbedingung zur Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme von KfW / BAFA

Kurstage: 07.09., 08.09., 14.09., 15.09., 21.09., 22.09., 28.09., 29.09., 05.10., 06.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10., 26.10., 27.10., 02.11., 03.11., 09.11., 10.11.2026

Montag, 07. September 2026 – Dienstag, 10. November 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 07.09., 08.09., 14.09., 15.09., 21.09., 22.09., 28.09., 29.09., 05.10., 06.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10., 26.10., 27.10., 02.11., 03.11., 09.11., 10.11.2026

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie

80 UE Vertiefungsmodul Nichtwohngebäude (KfW / BAFA)

Kurstage: 05.10. | 06.10. | 12.10. | 13.10. | 19.10. | 20.10. | 26.10. | 27.10. | 02.11. | 03.11.2026 | 09.11.2026 [PT]

Montag, 05. Oktober 2026 – Montag, 09. November 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 05.10. | 06.10. | 12.10. | 13.10. | 19.10. | 20.10. | 26.10. | 27.10. | 02.11. | 03.11.2026 | 09.11.2026 [PT]

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie, mit Prüfung

Dozent*in: Dozent*in: Djamel Hadj Zobir und Arno Pollmanns (3 – 4 Tag, Heizung)

80 UE Basismodul Grundbedingung zur Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme von KfW / BAFA

Kurstage: 07.10., 08.10., 14.10., 15.10., 21.10., 22.10., 28.10., 29.10., 04.11., 05.11.2026

Mittwoch, 07. Oktober 2026 – Donnerstag, 05. November 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 07.10., 08.10., 14.10., 15.10., 21.10., 22.10., 28.10., 29.10., 04.11., 05.11.2026

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie

40 UE Vertiefungsmodul Wohngebäude (KfW / BAFA) zu Basismodul 80 UE 07.10.2026 - 05.11.2026

Kurstage: 11.11., 12.11., 18.11., 19.11., 25.11., 02.12.2026 [PT]

Mittwoch, 11. November 2026 – Mittwoch, 02. Dezember 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 11.11., 12.11., 18.11., 19.11., 25.11., 02.12.2026 [PT]

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie, mit Prüfung

40 UE Vertiefungsmodul Wohngebäude (KfW / BAFA) zu Basismodul 160 UE 07.09.2026 - 10.11.2026

Kurstage: 11.11., 12.11., 18.11., 19.11., 25.11., 02.12.2026 [PT]

Mittwoch, 11. November 2026 – Mittwoch, 02. Dezember 2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 11.11., 12.11., 18.11., 19.11., 25.11., 02.12.2026 [PT]

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie, mit Prüfung

16 UE Energieaudit DIN16247 zu 80 UE Vertiefungsmodul Nichtwohngebäude (KfW / BAFA) 05.10.2026 - 09.11.2026

Montag, 16. November 2026 – Dienstag, 17. Dezember 2026 | Kurs

à 45 min Live-Online

Dozent*in: Arno Pollmanns

80 UE Basismodul Grundbedingung zur Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme von KfW / BAFA

Kurstage: 18.11., 19.11., 25.11., 26.11., 02.12., 03.12., 09.12., 10.12., 16.12., 17.12.2026

Mittwoch, 18. November2026 – Donnerstag, 17. Dezember2026 | Kurs

Tagesübersicht/Kurstage: 18.11., 19.11., 25.11., 26.11., 02.12., 03.12., 09.12., 10.12., 16.12., 17.12.2026

à 45 min Live-Online an 2 Tagen pro Woche nach dena-Richtlinie

12 UE LCA zu Vertiefungsmodul Nichtwohngebäude

Kurstage: 23.11.2026, 24.11.2026: 09:00 - 15:15 Uhr zzgl. 2 UE Übung, Prüfung 30.11.2026: 09:00 - 09:30

Montag, 23. November 2026 – Montag, 30. November 2026 | Kurs

à 45 min Live-Online

12 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 min (an 2 Tagen) zzgl. 2 UE Übung und 30 min. Prüfung

Dozent*in: Djamel Hadj-Zobir

Informationen und Kennzeichnung

- Die Teilnahme an den Kursen erfolgt online. Die schriftliche Prüfung findet ebenfalls online statt.

- Technische Voraussetzungen für die Online-Teilnahme: Zuverlässige Internetverbindung, mindestens ein großer Bildschirm, Headset, Computer mit Systemvoraussetzungen zur Nutzung einer einschlägigen Energieberatungssoftware.

- Falls die technischen Rahmenbedingungen nicht bestehen, gibt es auch die Möglichkeit zur Vorort-Teilnahme bei CQ.

- Kurstermine der vorliegenden Produktzuordnung sind farblich gekennzeichnet/hervorgehoben.

- Kennzeichnung PT: Prüfungstag.

- Kurs läuft aktuell, Kurstage weiterhin für Listenverlängerung buchbar.

Energieberater*in Eintragung Nichtwohngebäude KfW / BAFA (80 UE)

1.989,00 €, MwSt.-befreit

- Live-Online

- Projektarbeit

- Förderfähig mit Bildungsgutschein

- Bildungsurlaub

Energieberater*in Eintragung Wohngebäude KfW / BAFA (40 UE)

1.119,00 €, MwSt.-befreit

- Live-Online

- Projektarbeit

- Förderfähig mit Bildungsgutschein

- Förderfähig über Bildungsurlaub

Energieberater*in Basis zur dena-Listung Förderprogramme KfW / BAFA (160 UE)

3.779,00 €, MwSt.-befreit

- Live-Online

- Praxisphase

- Förderfähig mit Bildungsgutschein

- Förderfähig über Bildungsurlaub

Energieberater*in Basis zur dena-Listung Förderprogramme KfW / BAFA (80 UE)

1.989,00 €, MwSt.-befreit

- Live-Online

- Praxisphase

- Förderfähig mit Bildungsgutschein

- Förderfähig über Bildungsurlaub

Energieberater*in Basis zur dena-Listung Förderprogramme KfW / BAFA (80 UE)Staatlich zugelassene Fernlehre - ZFU-Nr. 7541425

1.989,00 €, MwSt.-befreit

- E-Learning

- Praxisphase

- Förderfähigkeit

- Bildungsurlaub

Energieberater*in Baudenkmale (80 UE) – Basismodul

2.289,00 €, MwSt.-befreit

- Live-Online

- Praxisphase

- Förderfähigkeit

- Bildungsurlaub

Ihre Ansprechpartner*innen

Sie wollen Energieberater*in werden, Ihr Wissen vertiefen oder Ihren Listeneintrag verlängern…

Der CQ EnergieBERATER hilft Ihnen dabei!